Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten der Hodenunterfunktion

Hypogonadismus bezeichnet einen Testosteronmangel aufgrund einer Unterfunktion der Hoden. Diese kann organisch bedingt sein, meist ist sie jedoch Folge von Grunderkrankungen wie Adipositas (starkes Übergewicht), chronischen Entzündungen oder medizinischen Behandlungen. Der natürliche Rückgang der Testosteronproduktion im Alter wird nicht als Erkrankung betrachtet und meist als Altershypogonadismus bezeichnet. Insgesamt ist Hypogonadismus beim Mann eher selten. Da die typischen Symptome wie Potenzprobleme, Depression oder Muskelabbau auch andere Ursachen haben können, ist vor einer Behandlung eine klare Diagnose wichtig.

Hypogonadismus bezeichnet allgemein eine Unterfunktion der Keimdrüsen (Gonaden). Die Erkrankung kann bei Männern und Frauen auftreten. Bei Frauen bedeutet sie eine verminderte Funktion der Eierstöcke, bei Männern bezeichnet Hypogonadismus eine Unterfunktion der Hoden, die mit einer reduzierten Testosteronproduktion und / oder einer verminderten Spermienqualität verbunden ist. Der natürliche Rückgang von Testosteron bei Männern ab etwa dem 40. Lebensjahr ist ganz natürlich und wird nicht als Krankheit betrachtet, ist also kein Hypogonadismus! Oftmals wird er als Altershypogonadismus bezeichnet.

Echter Hypogonadismus, also ein deutlich zu niedriger Testosteronwert, ist eher selten. Forscher der Universität Washington schätzen nach Auswertung diverser Studien zum Thema (Review)1, dass weniger als 1 Prozent der Männer an Hypogonadismus erkranken. Allerdings fehlen große Studien und die Abgrenzung von Hypogonadismus zu anderen Testosteronstörungen wie etwa dem Altershypogonadismus kann schwierig sein. Laut dem Wissenschaftlichen Fachausschuss der Bundesärztekammer2 kommt Unfruchtbarkeit (Fertilitätsstörungen) bei 5–7 Prozent der Männer vor. Weniger als 10 Prozent der Betroffenen haben einen wirklichen Testosteronmangel.

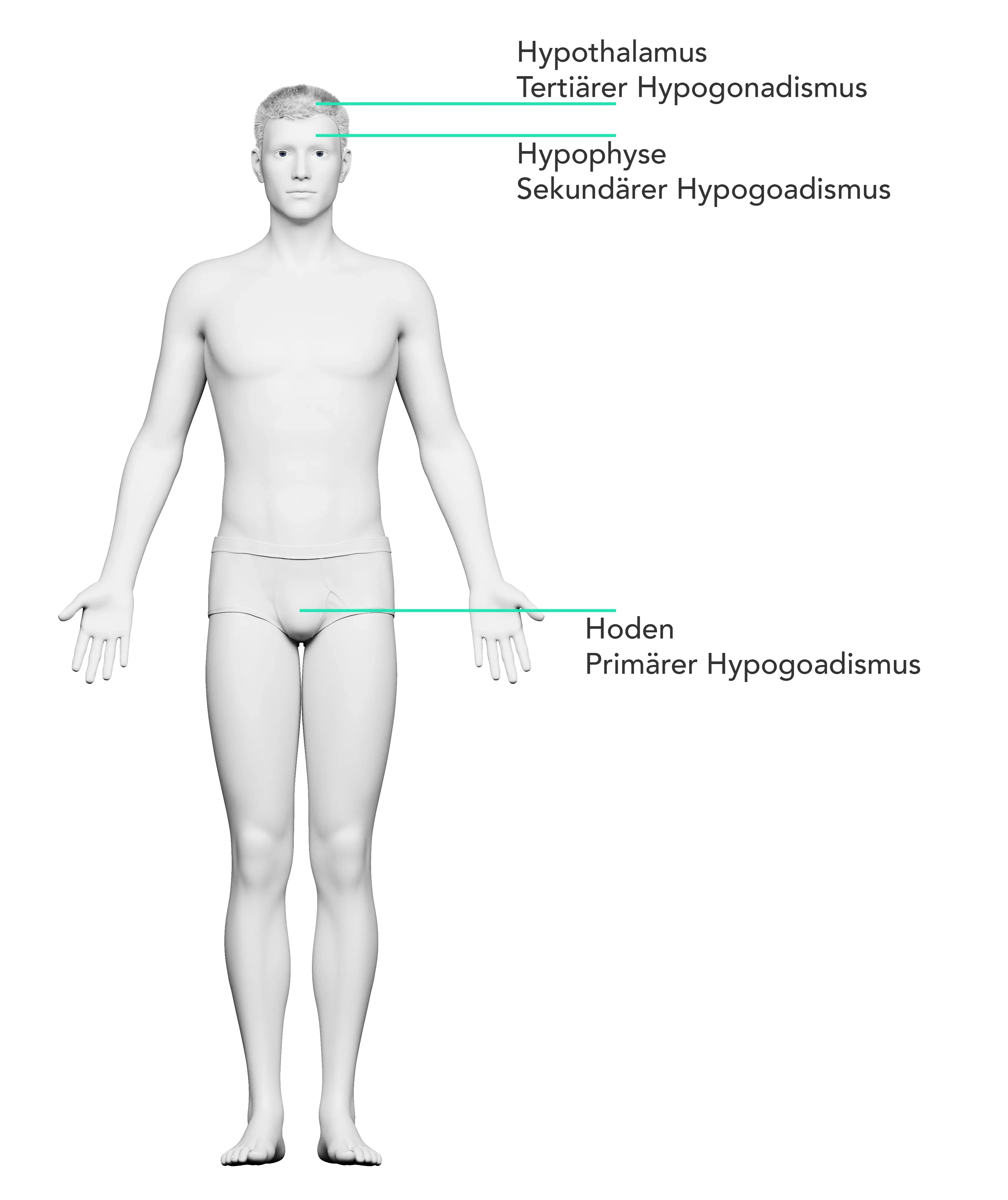

Man kann beim Hypogonadismus zwischen organischen und funktionellen Ursachen unterscheiden. Organisch bedingter Hypogonadismus entsteht an verschiedenen Stellen auf der sogenannten Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Man unterscheidet drei Arten:

Hier liegt die Störung in den Hoden selbst. Trotz ausreichender Mengen an stimulierenden Hormonen produzieren die Hoden nicht genügend Testosteron. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein:

Er entsteht durch eine Störung der Hirnanhangdrüse (Hypophyse). Die Drüse produziert die Hormone LH (luteinisierendes Hormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon). Diese Hormone stimulieren normalerweise die Hoden zur Testosteronproduktion. Wenn die Hypophyse nicht genügend LH und FSH produziert, kommt es zu einem Testosteronmangel. Die Hoden sind also prinzipiell funktionsfähig, erhalten aber zu wenig stimulierende Hormone. Mögliche Ursachen für sekundären Hypogonadismus sind:

Der tertiäre Hypogonadismus, auch bekannt als hypothalamischer Hypogonadismus, ist eine seltenere Form, die durch eine Störung des Hypothalamus verursacht wird. Der Hypothalamus ist ein Bereich im Gehirn, der das Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) freisetzt. GnRH stimuliert die Hypophyse zur Produktion von LH und FSH. Wenn der Hypothalamus nicht genügend GnRH produziert, werden die Hypophyse und die Hoden nicht ausreichend stimuliert, was zu einem Testosteronmangel führt. Ursachen für tertiären Hypogonadismus können sein:

Am häufigsten ist Hypogonadismus jedoch eine Begleiterkrankung von anderen Erkrankungen oder eine Folge oder Nebenwirkung medizinischer Behandlungen. Man kann unterscheiden zwischen:

Diese Form von Hypogonadismus hat keine direkte organische Ursache. Sie ist eine Begleiterscheinung von Krankheiten wie Adipositas oder chronischen Entzündungen. Im Gegensatz zu den klassischen Formen kann der funktionelle Hypogonadismus vorübergehend sein und sich bessern, wenn die zugrunde liegende Erkrankung behandelt wird. Dazu gehören:

Auch diese Form hat keine direkte organische Ursache. Sie wird durch medizinische Maßnahmen oder Therapien ausgelöst, die als Folge die Testosteronproduktion in verschiedener Weise beeinträchtigen können. Das gilt vor allem für:

In der Praxis macht laut der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft2 der funktionelle Hypogonadismus den Großteil der Erkrankungen aus. Primäre oder sekundäre Formen sind nur bei rund 5 Prozent der Erkrankten die Ursache.

Ein schwerwiegender Hypogonadismus zeigt sich in einer Feminisierung des Körpers. Vor allem bei organisch bedingten, angeborenen Formen (Kallmann-Syndrom, Klinefelter-Syndrom) kann es dazu führen, dass in der Pubertät die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale unterdrückt wird. Die Geschlechtsorgane bleiben klein und die Körperbehaarung spärlich.

Später kann sie verschiedene, unspezifische Symptome auslösen: vermindertes sexuelles Verlangen (Libido), Erektionsstörungen (erektile Dysfunktion), Rückgang der Muskelmasse, Müdigkeit und depressive Verstimmungen oder Knochenschwund (Osteoporose).

Die wichtigste Frage bei Verdacht auf Testosteronmangel ist: Ist es ein echter Hypogonadismus oder eine funktionelle Störung? Um die Antwort auf die Frage zu erhalten, wird der Testosteronspiegel im Blut gemessen. Wichtig ist dabei, dass er mehrmals morgens gemessen wird, da der Testosteronspiegel im Laufe des Tages schwankt. Wird einmal ein niedriger Wert gemessen, heißt dies nicht automatisch, dass ein Hypogonadismus vorliegt.

Als unterer Grenzwert für einen normalen Testosteronspiegel gelten ca. 3,5 ng/ml (Nanogramm pro Milliliter) oder 12 nmol/l (Nanomol pro Liter). Liegen die gemessenen Werte mehrfach deutlich unter diesem Grenzwert, kann es sich um einen behandlungsbedürftigen Testosteronmangel handeln.

Eine erfolgreiche Therapie muss die Ursachen behandeln. Dies bedeutet, dass die Behandlungsstrategie je nach Art des Hypogonadismus variiert.

Der Gedanke liegt nahe: Ein Mangel lässt sich einfach ausgleichen, indem man künstliches Testosteron zuführt. Die Testosteronersatztherapie (TRT) ist eine wichtige Behandlungsoption vor allem bei den organisch bedingten Formen des Hypogonadismus, sie ist aber nicht immer die beste Lösung. Vor allem für Männer mit Kinderwunsch, da die Therapie die Spermienproduktion beeinträchtigen kann.

Die Testosterontherapie sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn:

Die Vorsicht ist aus zwei Gründen gegeben: Zum einen wirkt die Testosteronersatztherapie meist nur auf sexuelle Symptome wie geringes sexuelles Verlangen (Libidoverlust). Sie zeigt aber wenig bis keine Wirkung auf andere Symptome wie Muskelwachstum oder Knochendichte4.

Zum anderen birgt sie erhebliche Risiken. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören:

Wenn die Risiken einer Testosteronersatztherapie nicht tragbar sind (z. B. bei Kinderwunsch), gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten, die weniger risikobehaftet sind:

Ein Hypogonadismus bedeutet ein Defizit der Hodenfunktion, also eine mangelhafte Testosteronausschüttung und / oder eine gestörte Spermienproduktion. Es gibt verschiedene Formen des Hypogonadismus, die nach Entstehungsort und -ursache eingeteilt werden (primär, sekundär, funktionell, iatrogen).

Bei schwerwiegendem, oftmals erblich bedingtem Hypogonadismus ist die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale in der Pubertät gestört. Bei anderen Formen sind die Symptome unspezifisch und können sich auf körperlicher, psychischer und sexueller Ebene zeigen. Beispielsweise durch Erschöpfung, depressive Verstimmung, Muskelabbau, Zunahme des Körperfettanteils oder nachlassendes sexuelles Verlangen (Libidoverlust).

Der Testosteronspiegel wird durch Bluttests ermittelt. Dabei muss mehrfach morgens gemessen werden, da der Testosteronspiegel im Laufe des Tages schwankt.

Es kommt wesentlich auf die Form des Hypogonadismus an. Primäre und sekundäre Formen erfordern meist eine lebenslange Testosterontherapie. Ein funktioneller Hypogonadismus kann sich zurückbilden, wenn die zugrunde liegende Ursache erfolgreich behandelt wurde.

Mögliche Ursachen sind genetische Syndrome (z. B. Klinefelter), Tumore, Verletzungen, medizinische Behandlungen wie Krebstherapien, Medikamente oder altersbedingte Hormonveränderungen.

Ja. Ein Testosteronmangel kann sowohl das sexuelle Verlangen (Libido) senken, zu Erektionsstörungen führen und die Spermienproduktion stören.

Das Potenzmittel mit dem Wirkstoff Sildenafil kannst Du auch online kaufen. Beachte aber: Es handelt sich um ein verschreibungspflichtiges Medikament. Das bedeutet, dass Du ein ärztliches Rezept benötigst, wenn Du Viagra® kaufen möchtest. Es ist also nicht frei verkäuflich.

Nein, Sildenafil kaufen ohne Rezept ist nicht gestattet. Da es sich um ein verschreibungspflichtiges Potenzmittel handelt, darf es nur mit einem gültigen ärztlichen Rezept erworben werden. Dies dient Ihrer Sicherheit, da eine ärztliche Beratung notwendig ist, um mögliche Risiken und Wechselwirkungen auszuschließen.

Die auf unserer Website veröffentlichten Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, können wir nicht garantieren, dass alle Inhalte fehlerfrei oder vollständig sind. Wir empfehlen Dir dringend, bei gesundheitlichen Fragen oder Bedenken immer einen Arzt / eine Ärztin oder eine andere qualifizierte medizinische Fachperson zu konsultieren. Die Verwendung von Informationen aus unseren Artikeln erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung der bereitgestellten Informationen ergeben. Unsere Artikel stellen keine medizinische Diagnose dar und dürfen nicht als Ersatz für eine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung angesehen werden. Jeder individuelle Gesundheitszustand erfordert eine persönliche ärztliche Beurteilung und Beratung.